Alors que deux

propositions de loi sur la fin de vie et sur les soins palliatifs ont

été examinées par l'Assemblée nationale en séance publique du 12

au 27 mai, le 12 février dernier est sorti en salle le long-métrage

de Costa-Gavras, Le dernier souffle.

Un cinéaste engagé qui à l'âge de quatre-vingt douze ans trouve

encore la force d'aborder un sujet délicat, dans un contexte

mortifère mais aussi et surtout humaniste. Ne nous trompons pas. La

présence à l'image de l'acteur et humoriste Kad Merad ne doit pas

nous faire oublier que le film s'éloigne drastiquement du caractère

habituel des œuvres que l'ancien complice d'Olivier Baroux incarne.

Ici, l'occasion de rire et de sourire se fait rare bien qu'un certain

sens de l'humour permette parfois de désamorcer le climat de

fatalisme qui touche à peu près tous ceux que les spectateurs

auront l'occasion de croiser à l'écran. Kad Merad incarne le rôle

du chef d'un service de soins palliatifs. Très proche de ses

patients, le docteur Augustin Masset fait la connaissance de

l'écrivain et philosophe Fabrice Toussaint qui après avoir subit

une IRM croise la route de cet homme qui voue son existence à

accompagner des patients en fin de vie. Le

dernier souffle

tourne donc principalement autour de ces deux personnages. Œuvre

dans laquelle le sort des patients entre en résonance avec les

inquiétudes de l'écrivain qui lui-même porte en lui les ''germe

endormis'' d'une maladie qui pourrait hypothétiquement se

''réveiller'' et, dans le pire, le voir finir ses jours lui-même

dans un service de soins palliatifs. Très loin encore de ce supposé

postulat, le film est surtout construit autour de différents

témoignages de patients livrés à travers la parole du spécialiste.

Costa-Gavras prend le périlleux pari d'offrir à Kad Merad la

difficile mission d'incarner un personnage formidablement proche de

ses patients. Acteur généralement peu en accord avec ce que l'on

peut attendre de lui lorsqu'il s'agit de transmettre de l'émotion à

l'écran, il trouve cependant ici l'un de ses meilleurs rôles. Posé,

sobre et impliqué, Kad Merad a surtout face à lui un Denis

Podalydès toujours aussi exemplaire.

Le

duo fonctionne à merveille et égaye d'une certaine façon un sujet

qui a priori ne prête absolument pas à sourire. Adapté par le

réalisateur lui-même, le script repose à l'origine sur l'ouvrage

éponyme qu'ont écrit en commun l'écrivain, philosophe et haut

fonctionnaire Régis Debray et le docteur Claude Grange, praticien

hospitalier spécialisé en douleurs chroniques et soins palliatifs.

Plutôt que de suivre en temps réel le quotidien du service du

Docteur Augustin Masset, Costa-Gavras les met en scène lui et

Fabrice Toussaint dans une succession ''d'anecdotes'', de témoignages

relatant certains des cas les plus difficiles et touchants qu'ait eu

à traiter le spécialiste. L'occasion de suivre comme si nous y

étions, le quotidien de ces hommes et de ces femmes qui vouent leur

existence à celles et ceux qui bientôt vont partir. Constitué de

séquences qui peuvent être envisagées sous la forme d'histoires

indépendantes les unes des autres tout en étant proches par la

thématique qui les lie, Le dernier souffle

s'avère parfois très pesant en ce sens où la Mort rôde

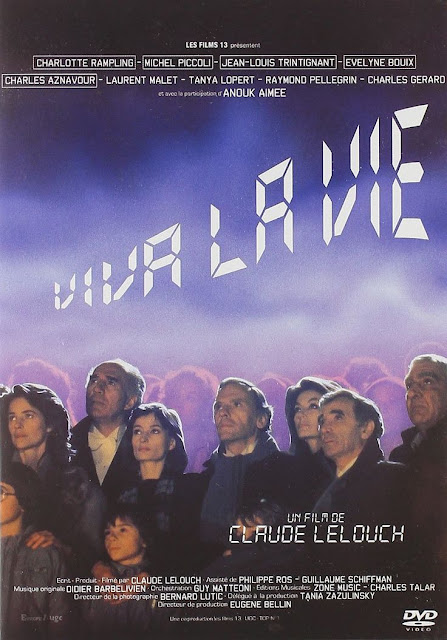

véritablement autour de certains plans. Difficile en effet d'oublier

la séquence entre Augustin Masset et Sidonie qu'incarne la

formidable Charlotte Rampling. Cette manière subtile qu'a le

cinéaste de la faire disparaître de l'image. Ou plus tard, ce point

d'orgue lors duquel Costa-Gavras filme en plongée l'un de ses

patients quelques heures avant sa mort, entouré des siens, modifiant

sensiblement l'intensité lumineuse et rendant ainsi la séquence on

ne peut plus bouleversante... Bref, l'on n'indiquera sans doute pas

Le dernier souffle

aux personnes en période de ''sinistrose'' au vu de son sujet et

pourtant, le film vaut bien quelques sacrifices. Comme celui de

mettre de côté sa peur de la mort ou de partir dans l'indignité

physique ou morale... Notons la présence à l'écran de l'actrice

Marilyne Canto qui incarne Florence, l'épouse de l'écrivain et

philosophe. Si elle débuta sa carrière au cinéma en 1978 avec

L'hôtel de la plage

de Michel Lang, les plus anciens téléphages se souviennent sans

doute d'elle pour sa présence dans la série Joëlle

Mazart

(la suite de Pause-café),

série où l'héroïne était incarnée par Véronique Jannot et dans

laquelle Marilyne Canto incarnait le rôle d'une véritable peste

prénommée Béatrice...

.png)

.png)

.png)