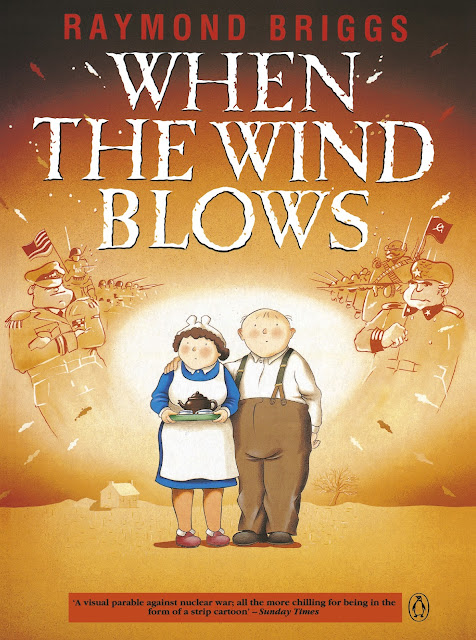

Sur les conseils de

Carter69, j'ai ajouté pour

terminer ce cycle consacré à La Peur du Nucléaire,

le film d'animation britannique Quand souffle le vent

(When the Wind Blows)

de Jimmy T. Murakami. À l'image des œuvres précédentes et

notamment de The War Game que

Peter Watkins réalisa en 1965, ce dessin animé qui mêle diverses

techniques dans l'art de l'animation possède une grande valeur

pédagogique. L'on y apprend notamment les préparatifs permettant de

survivre une fois que l'attaque a eu lieu. Dans cet édifiant

long-métrage d'animation, le réalisateur britannico-japonais Jimmy

T. Murakami nous présente pour commencer un couple de personnes

âgées à l'aube de la catastrophe. Elle, vit dans l’insouciance

quand lui, se prépare déjà à exploiter les ressources de leur

maison de campagne isolée. Jim Bloggs (John Mills) démonte

plusieurs portes afin de construire un abri de fortune contre le mur

de leur salon. L'homme bénéficie d'un précieux fascicule distribué

par le gouvernement britannique à ses habitants relatant toutes les

phases leur permettant de se protéger des éventuelles retombées

radioactives. Quand souffle le vent démarre

tout d'abord de manière nonchalante. Le réalisateur bâtit pour ses

personnages, une relation solide qui perdure depuis la seconde guerre

mondiale et même, bien avant. Jim et son épouse Hilda (Peggy

Ashcroft) entretiennent d'ailleurs une étrange relation avec cette

période trouble de l'histoire de l'humanité. Comme un sentiment de

nostalgie. Une authentique et belle histoire d'amour qui survivra

d'ailleurs au drame à venir. Bien évidemment, l'on retrouve le

thème du conflit qui oppose l'Union Soviétique à l'Occident. Comme

un cauchemar qui se répète inlassablement chaque fois qu'un

réalisateur évoque le sujet de la guerre nucléaire. Le récit

repose sur une série de duels qui opposent l'homme et son épouse.

Duels, oui. Mais point de rivalité. Elle conservera presque jusqu'au

bout, du moins jusqu'à ce que le cataclysme promis par les

informations radiophoniques ne se déclenche, l'attitude de la femme

d'intérieur, soucieuse du maintien de son domicile comme de son

mari. Lui, représente la sécurité. Tandis qu'elle vaque à ses

occupations ménagères, lui intègre scrupuleusement les conseils

édictés par le fascicule.

Une œuvre tragique et belle notamment sublimée par les compositions de David Bowie ou de Roger Waters...

D'ailleurs,

sans jamais se poser la moindre question quant à la réelle valeur

de ceux-ci. Dessins enfantins, imagerie fantasmagorique, plans en

trois dimensions, incrustation de stock-shots. Jimmy T. Murakami

passe à la moulinette l'art du dessin, de manière souvent naïve,

certainement pour mieux happer le spectateur au moment où la

catastrophe a lieu. Plus qu'une œuvre catastrophiste, le dessin

animé est un hymne à l'amour, éternel, plus fort que tout, que la

guerre (dont ils gardent un souvenir ému) ou que la mort. Ce qui

émeut dans Quand souffle le vent,

c'est moins le drame qui va frapper ce couple isolé du reste du

monde et qui croira jusqu'au bout pouvoir survivre aux retombées

radioactives que cette force qui unit Hilda et Jim. Le long-métrage

témoigne avant tout d'une vie passée, d'un bonheur au delà de tout

et d'une confiance inaltérable l'un pour l'autre. Avec ses petits

travers qui font partie de la vie et qui nous touchent peut-être

davantage à travers le choix de ces personnages qui d'apparence

semblent plus fragiles que n'importe quels autres. C'est donc moins

pour ses qualités visuelles que pour son message que Quand

souffle le vent persiste

dans nos mémoires longtemps après sa projection. Le réalisateur

vise juste, et ce, sans faire preuve d'atermoiements car bien sûr,

ce beau film est aussi un témoignage terrifiant qui n'épargnera

personne. Ni ses héros, ni les spectateurs. L'horreur de la guerre

dans toute sa monstruosité. Et ne croyez pas que parce qu'il ne

s'agit que d'un dessin animé, Quand souffle le

vent

ne peut avoir la force d'une œuvre tournée dans de véritables

décors avec d'authentiques interprètes. Bien au contraire. D'un

point de vue technique, l'aspect vieillot de l’œuvre est

rapidement contrebalancé par l'alliance entre dessins bruts et

décors reconstitués en trois dimensions, faisant ainsi de la

demeure des Bloggs, un personnage à part entière. Bref, tout comme

The War Game

ou Threads

de Mick Jackson, Quand souffle le vent est

un indispensable. Merci à Carter69

pour cette très belle découverte...