Habitué des films

cultes, auteur de El Mariachi,

de ses suites Desperado et

Once Upon a Time in Mexico,

de la tétralogie Spy Kids,

de Sin City,

du diptyque Machete

(que l'on désespère toujours de voir devenir une trilogie) ou de

Planet Terror

et de The Faculty,

le réalisateur, scénariste, producteur et musicien

mexicano-américain Robert Rodriguez signe en 1995 From

Dusk till Dawn

connu chez nous sous le titre Une nuit en enfer.

Un long-métrage constitué de deux parties parfaitement distinctes.

Dans la première, qui s'inscrit dans les genres thriller et action,

nous faisons la connaissance de Seth Gecko et de son psychopathe de

frère Richie. Deux truands qui ont les flics de tout le pays aux

trousses. Leur objectif est de se rendre jusqu'au Titty

Twister,

un bar situé au Mexique et exclusivement réservé aux routiers afin

de prendre contact avec un certain Carlos (l'acteur Cheech Marin

connu pour le duo de comiques Cheech

& Chong qu'il

forma aux côtés de Tommy Chong dès 1971). Pour cela, ils doivent

passer la frontière des États-Unis. C'est en prenant en otage

l'ancien pasteur Jacob Fuller et ses deux enfants à bord de leur

camping-car que les deux hommes y parviendront. À leur arrivée au

Ttty Twister,

le ton change radicalement puisque Une nuit en

enfer

se mue en film fantastique et d'horreur gore. En effet, coincés dans

le bar, les cinq protagonistes vont devoir combattre une armée de

vampires assoiffés de sang ! Heureusement pour eux, ils ne

seront pas seuls. Ils pourront notamment compter sur Sex Machine, un

biker doté d'un flingue en lieu et place de ses attributs sexuels

ainsi qu'un certain Frost. Le long-métrage de Robert Rodriguez est

un pur régal non seulement pour les amateurs de cinéma d'horreur et

d'action mais aussi et surtout pour les amoureux de cinéma bis qui y

dénicheront toute une série d'hommages au septième art le plus

populaire qui soit. À commencer par la présence à l'image de Fred

Williamson, l'un des artistes majeurs de la Blaxploitation

dans le courant des années soixante-dix qui se tourna ensuite vers

le cinéma européen et enchaîna quelques films devenus cultes

auprès d'une certaine catégorie de spectateurs tels que

Les guerrier du

Bronx de

l'italien Enzo G. Castellari ou Vigilante

de William Lustig qui ne fut autre que le réalisateur du cultissime

et très glauque Maniac.

Sex Machine est quant à lui interprété par le maquilleur Tom

Savini, grand spécialiste des effets-spéciaux gore qui travailla

notamment sur Maniac,

justement, ainsi que sur Zombie,

Creepshow

et Le jour des morts-vivants

tout trois signés de George Romero ou encore sur les slashers The

Prowler

et Vendredi 13 : Chapitre final signés

en 1981 et 1984 par Joseph Zito. L'on retrouve également au

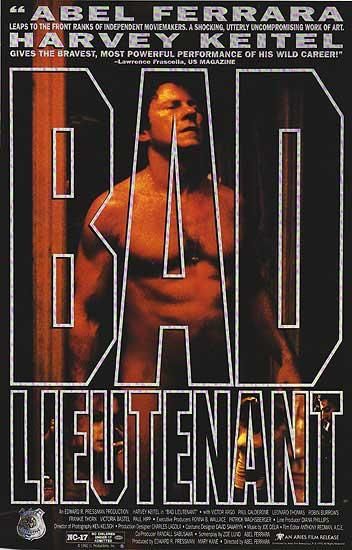

générique, Harvey Keitel dans le rôle de Jacob Fuller quatre ans

après sa phénoménale performance dans le traumatisant Bad

Lieutenant

d'Abel Ferrara, l'adorable Juliette Lewis qui à l'époque enchaîne

les succès (Kalifornia

de Dominic Sena, Tueurs nés

d'Oliver Stone ou Strange Days

de Kathryn Bigelow). La vedette de Une nuit en

enfer,

si tant est que l'acteur se détache réellement de ses partenaires,

demeure George Clooney qui depuis la série Urgences

a prouvé qu'il était capable de tout jouer (on l'a notamment

découvert à plusieurs reprises chez les frères Joel et Ethan

Coen). Écrit par le réalisateur Quentin Tarantino qui adapte ici

une histoire de Robert Kurtzman, Robert Rodriguez lui offre le rôle

de Richie Gecko, véritable allumé qui tire souvent sans raisons

sur tout ce qui bouge. Le réalisateur attache une grande importance

à la bande-son et c'est la raison pour laquelle le film est en

permanence noyé de saturations électriques propres au rock. L'on

trouve parmi les interprètes, le célèbre groupe ZZ

Top

ainsi que Stevie Ray Vaughan, Tito and Tarantula (groupe qui apparaît

à l'image sur la scène musicale du bar) ou encore The Mavericks. Au

départ, Quentin Tarantino devait réaliser lui-même Une

nuit en enfer.

Mais préférant se concentrer sur son rôle, la mise en scène

échoue entre les mains de son ami Robert Rodriguez après que

d'autres noms de réalisateurs aient été envisagés. Ce dernier

réalise un hybride parfaitement assumé, survolté, bruitiste et

parfois très gore dont le défaut majeur reste cependant la

conception des effets-spéciaux numériques qui sonnent véritablement

faux. Contrairement aux maquillages qui eux sont plutôt

convaincants ! Robert Rodriguez signe avec Une

nuit en enfer

un authentique classique du cinéma fantastique et horrifique, porté

par des interprètes qui n'ont pas peur de se salir les mains et

accessoirement leur réputation. Un bon gros délire inusable, à

voir et à revoir à de multiples reprises...