Autour de ceux que l'on

évite, qui nous sont transparents, que l'on méprise (parfois) ou

auxquels on donne une petite pièce ou un sandwich pour se donner

bonne conscience, le cinéma et ses auteurs sont parfois bien plus

généreux que le commun des mortels sans même avoir recours au don

d'argent. Si mettre en scène clochards, SDF et marginaux de tous

poils ne fera sans doute malheureusement jamais avancer les choses,

les gagnants sont toujours les mêmes : ceux qui partagent le

temps d'un long-métrage les galères de ces âmes perdues de la

société avant de retourner vivre dans leur petit quotidien

réconfortant. On parle évidemment là des spectateurs. Si l'on s'en

tient exclusivement au cinéma français, le thème mériterait sans

doute quand même que l'on s'attarde sur quelques films étrangers

plus ou moins légers, plus ou moins cruels. Crazy Murder

(2015)

de

de Doug Gerber et Caleb Pennypacker et son SDF serial killer

schizophrène et scatophile. Street Trash

(1987) de Jim Muro et ses amateurs de gniole à un dollar explosant

ou fondant littéralement après absorption d'un alcool nommé Vyper.

C.H.U.D

(1984) de Douglas Cheek et ses clodos contaminés et transformés en

d'affreuses créatures sanguinaires. Prince of

Darkness

(1988) de John Carpenter et sa horde de gueux alliés à un phénomène

diabolique s'attaquant à des étudiants et des scientifiques dans

une petite chapelle. Ou encore le magnifique The

Fisher King

(1991) de Terry Gilliam, rencontre improbable entre un animateur

radio et un vagabond excentrique. Et la liste pourrait être

rallongée à l'infini... En France l'on est moins porté sur une

imagerie délirante que sur l'aspect social de ces femmes et ces

hommes qui n'éveillent en général les consciences que lorsque

l'hiver arrive et que les températures baissent drastiquement. On

pense à La crise

(1992) de Coline Serreau et le personnage de Michou qu'interprète

savoureusement Patrick Timsit. Un individu obsédé par la bière

mais dont la vision de notre société est des plus clairvoyante. Au

formidable Sans toit ni loi

(1985) d'Agnès Varda, lequel remonte le fil de l'existence d'une

jeune marginale dont le corps vient d'être retrouvé dans un fossé

au bord d'une route. À l'inoubliable Une époque

formidable

(1991) de et avec Gérard Jugnot, son histoire et ses personnages

tous plus touchants les uns que les autres. Ou d'une manière

beaucoup plus réaliste et donc radicale, l'excellent Les

invisibles

de Louis-Julien Petit qui a vu le jour sur les écrans français le 9

janvier 2019...

L'on

est sans doute moins chez nous dans l'absurde et l'imaginaire

qu'Outre-Atlantique, mais ces quelques exemples de cinéma hexagonal

prouvent à eux seuls toute la richesse de notre patrimoine

cinématographique. Trois fois rien

est sorti sur les écrans français le 16 mars dernier et reste

l'exemple le plus récent témoignant du sort de ''nos''

SDF. Réalisé par Nadège Loiseau, certains diront qu'il aura sans

doute fallut toute la sensibilité d'une femme pour donner corps à

ce trio de marginaux coincés entre la rue et des épreuves

administratives parfois comparables à celles qui faillirent faire

perdre la tête à deux de nos plus célèbres personnages de

bande-dessinée, Astérix et Obélix lors de l'une des douze épreuves

des Douze Travaux d'Astérix.

Sur un ton nettement plus léger que Les

invisibles

et donc plus proche d'Une époque formidable,

la réalisatrice signe une comédie sociale centrée sur trois SDF

qui viennent tout juste de gagner au Loto. Avec un tel synopsis, on

imagine déjà une comédie classique (genre, Ah

si j'étais riche

de Michel Munz et Gérard Bitton avec Jean-Pierre Darroussin et

Richard Berry) dont la seule différence serait le statut de

sans-abris des trois héros de cette histoire prénommés Casquette

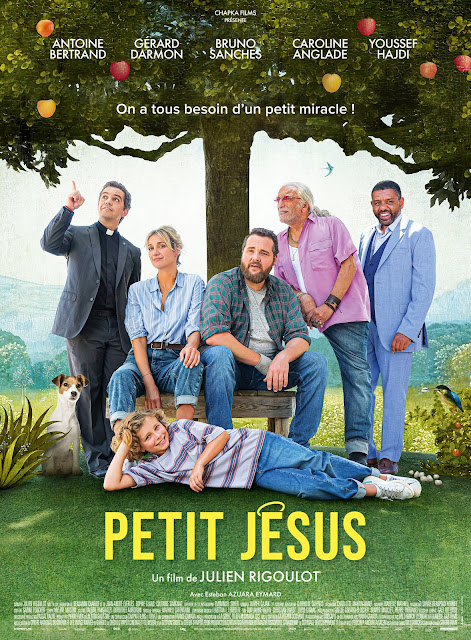

(Philippe Rebbot), Brindille (Antoine Bertrand) et La Flèche (Côme

Levin). Mais là où Nadège Loiseau allie avec intelligence

l'humour et le social, la distraction et les conditions de vie de ces

trois exclus s'inscrit dans la subtile mixité des genres. Un regard

objectif sur les galères de trois SDF liés par l'amitié mais

également par les difficultés qu'ils vont rencontrer. Cette fameuse

chaîne administrative qui contraint ces trois là à trouver un

appartement s'ils veulent pouvoir toucher l'argent d'un gain estimé

par une employée de La

Française des Jeux

à un peu plus de deux-cent vingt mille euros...

Trois fois rien,

c'est aussi trois histoires personnelles, trois personnalités bien

distinctes. La Flèche tout d'abord, qui après avoir été ballotté

de foyers en foyers a décidé de voler de ses propres ailes dès

l'âge de treize ans. Punk à chien, véritable électron libre à l'énergie

débordante, son âge (la vingtaine tout au plus) justifie à peine

son immaturité. Brindille, lui, est celui auquel la réalisatrice

accorde sans doute le plus d'importance. Celui qui veut réussir.

Sortir de la merde et pourquoi pas, revoir son ex-femme et ses deux

enfants. On regrettera que le personnage de Casquette n'ait pas été

un peu plus développé tant Philippe Rebbot s'avère convainquant.

Mais comme le dit si justement La Flèche lors d'un dîner :

''Il ne dira rien.

Pour faire comme dans les séries américaines...''.

À mesure que le récit progresse, le récit devient de plus en plus

intense, émouvant et parfois même, accablant. Nos trois principaux

interprètes (auxquels ont ajoutera les touches féminines que

représentent les actrices Émilie Caen et Nadège Beausson-Diagne)

sont tous les trois formidables, chacun dans un registre sensiblement

différent. Mais des trois, sans doute, l'on oubliera le plus

difficilement l'incarnation de l'acteur d'origine québécoise

Antoine Bertrand, lequel se montre parfois bouleversant. Une comédie

douce, amère, sur l'amitié, la fraternité et une certaine forme de

paternité, dans la droite lignée d'Une époque

formidable

même si ce dernier, dans sa catégorie, semble indétrônable...