Huit années séparent le

premier volet des aventures de Duane Bradley et de son jumeau

monstrueux Belial. Alors que la fin de Basket Case

laissait présager une conclusion funeste pour nos deux héros

télépathes, nous les retrouvons en observation à l’hôpital d'où

ils ne tarderont pas à s'échapper. Sauvés in-extremis des

« appétits » d'une journaliste un peu trop

ambitieuse, ils sont recueillis par une vieille femme et sa

belle-fille dans une demeure accueillant des individus dont la

condition de monstres les empêche de mener une vie sociale normale.

Mais le danger guette. La

journaliste rencontrant des difficultés auprès de la propriétaire

qui refuse de la laisser exploiter l'image de Duane et de Belial, son

patron menace la vieille femme d'indiquer aux autorités l'endroit où

vivent retrancher les deux nouveaux pensionnaires. Mais pour la

journaliste et le photographe qui l'accompagne, rien ne va se

dérouler comme prévu. Malgré les menaces proférées par son

patron envers la vieille femme, cette dernière va leur tendre un

piège avec la complicité des deux jumeaux, de sa belle-fille, ainsi

que des monstres qui peuplent le grenier de la demeure...

Entre Basket Case

premier du nom et cette suite, le cinéaste Frank Henenlotter n'a

tourné qu'un long-métrage, Brain Damage, qui a peu de

chose près reprend une partie des idées développées dans son

premier film. Entre 1982 et 1990, année de sortie de Basket

Case 2, le cinéaste a largement eu le temps de faire des

progrès et peu compter désormais sur le producteur James

Glickenhaus pour investir des billets verts dans ce projet de suite.

Une suite qui d'ailleurs pour le cinéaste n'était même pas

envisagée à l'époque puisqu 'il comptait surtout réaliser une

variation barrée du mythe de Frankenstein dont le titre évoque

forcément la célèbre créature créée par l'écrivain Mary

Shelley. Son titre : Frankenhooker.

Mais s'il veut pouvoir tourner ce dernier, Frank Henenlotter doit

également accepter de réaliser la suite de Basket

Case.

Ce qu'il fera puisqu'il tournera coup sur coup en 1990, la commande

de James Glickenhaus ainsi que Frankenhooker.

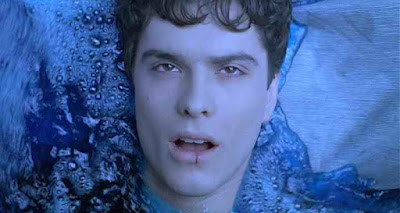

On

retrouve au générique l'acteur Kevin Van Hentenryck, celui-là même

qui interprétait le personnage de Duane Bradley. En effet,

contrairement à ce que laissait envisager la fin du premier volet,

Duane a survécu. Belial aussi. Mais alors que dans Basket

Case

l'animation de la créature passait par l'utilisation du procédé de

stop motion (ou, animation en volume), dans

Basket Case 2,

il s'agit désormais d'animatronique, renforçant ainsi l'aspect

réaliste de Belial. Quoique le terme soit quelque peu galvaudé, la

créature conservant toujours son aspect caoutchouc.

Finies

les rues délabrées de New-York et sa faune bigarrée. Désormais,

l'intrigue se situe dans une demeure qui de l'extérieur ressemble à

n'importe quelle maison américaine sauf qu'à l'intérieur s'y

déroulent de curieuses choses. Pour l'occasion, Frank Henelotter

laisse parler son imagination et peu compter sur le maquilleur Gabe

Bartalos pour créer une quinzaine de créatures monstrueuses,

quoique invraisemblables. Dans le principe, Basket

Case est

une comédie horrifique (peu sanglante) dont l'humour (pas

nécessairement drôle) est immédiatement identifiable alors que

dans le premier épisode on pouvait encore se demander dans quelle

mesure il était volontaire. Bien que Frank Henelotter accentue

davantage encore le côté délirant de son récit par rapport au

premier volet, il perd de son charme en intégrant ses personnages

dans un lieu qui demeure trop « propre »

en comparaison de l’hôtel sordide dans lequel vivaient Duane et

Belial jusqu'à maintenant. Basket Case 2

n'est en soit pas une déception, mais il demeure moins... culte que

son grand frère.

%20-%201953%20-%20vostfr%20-%20avc%20-%20dvdrip%20-%20bouskolito.mkv_snapshot_00.30.16_%5B2022.06.18_17.42.31%5D.jpg)

%20-%201953%20-%20vostfr%20-%20avc%20-%20dvdrip%20-%20bouskolito.mkv_snapshot_00.09.12_%5B2022.06.18_17.42.10%5D.jpg)