Celui que la presse nomme

« L'écorcheur » est insaisissable. Depuis des

années, la police est tenue en échec par ce tueur en série dont

les victimes se comptent par dizaines. Et même si aucun corps n'a

jamais été retrouvé, le sang et les lambeaux de chair découverts

sur les lieux des crimes laissent penser aux autorités qu'il a tué

trente-cinq personnes. Pourtant, et alors qu'il poursuivent un

véhicule conduit par deux gamins, deux agents de police sont les

témoins d'un abominable hurlement s'échappant d'une bouche d'égout.

Après avoir été rejoints par des renforts, ils descendent sous

terre, dans une zone immergée où baignent des cadavres découpés

en morceaux.

Il ne fait aucun doute

que l'endroit est le repaire de « L'écorcheur ».

Celui-ci n'est d'ailleurs pas très loin puisqu'il se cache sous

l'eau. Mais découvert par l'un des agents, il le tue puis tente de

prendre la fuite en remontant à la surface de la ville. Mais pour

lui, la cavale se termine au pieds d'un véhicule de patrouille.

Enfermé dans un hôpital psychiatrique et interrogé par le Docteur

Fallon, le tueur parvient à se libérer et rôde dans tout l'hôpital

dans l'intention de fuir. Mais il lui manque la clé qui lui

permettra de s'échapper. « L'écorcheur » n'est

pas le seul à être enfermé à l'intérieur de l'édifice. Le

Docteur Maggie Belham elle-même tente de fuir, poursuivie par le

meurtrier qui compte bien l'occire comme la totalité des policiers

chargés de le surveiller et qu'il vient de faire passer de vie à

trépas...

Même s'il n'a pas joué

dans un trop grand nombre de longs-métrages, l'acteur Larry Drake,

mort il y a tout juste trois mois, fut bien connu des amateurs de

cinéma et de séries télévisées. Il campa en effet le rôle du

personnage de Benny Stulwicz

dans la série La Loi de Los Angeles, ou encore le malfaiteur

du film Darkman. Maniac Trasher est un

thriller horrifique signé Gregory Gieras, son troisième et

apparemment dernier film puisque depuis 2001 il ne semble avoir rien

tourné de nouveau.

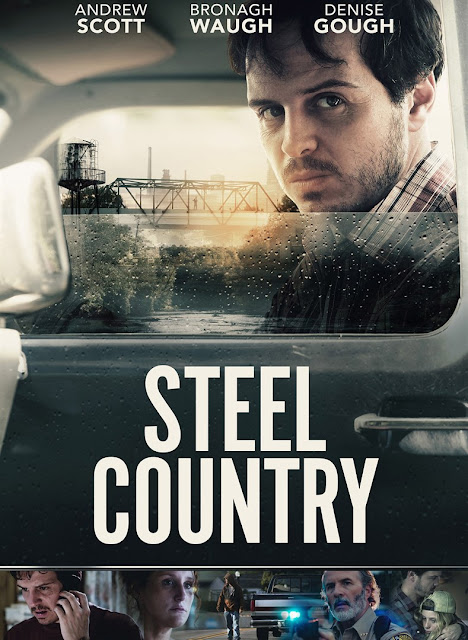

A l'aperçu de l'affiche,

c'est l'inquiétude qui règne. Affreuse, elle donne le sentiment

d'une œuvre de catégorie Z... que le titre lui-même accentue. Un

film que l'on suppose être gore, surtout lorsque durant les

premières minutes, les méfaits du tueurs nous sont contées avec

force détails. L'enrobage étant donc assez repoussant, plusieurs

choix s'offrent à nous : soit l'on s'interdit de perdre une

heure trente à visionner un film qui apparemment n'apportera rien de

neuf sous le soleil de l'épouvante, soit l'on est un grand amateur

de films bis. Dans les deux cas, la surprise sera grande puisque

Maniac Trasher

n'est ni un navet (ne vous attendez quand même pas à découvrir un

chef-d’œuvre ou à un classique du genre), ni un film

outrageusement gore. En fait, il s'agit d'un thriller, d'une chasse à

l'homme longue et bien rythmée. Larry Drake campe un tueur en série

convainquant, et l'actrice Paulina Porizkova une proie elle aussi,

persuasive.

Le film, pourtant, n'est

pas exsangue de défauts. Il lui arrive d'être parfois ridicule.

L'approche un peu démoniaque du personnage de « L'écorcheur »

le rend parfois grotesque, si bien qu'on a parfois l'impression d'une

comédie involontaire. Quand à l'acteur Jürgen Prochnow, l'un de

ceux qui pouvaient légitimement crédibiliser le film de Gregory

Gieras par la seule présence de son nom au générique, il mourra

curieusement assez vite, reléguant l'importance de son personnage au

second plan. Une curiosité à découvrir mais qui ne laissera

certainement pas de souvenirs impérissables...